汽車驅動方式有哪幾種、汽車驅動方式有哪幾種方式

【卡車之家 原創】車輪是人類文明史上最為偉大的發明,大約在5500年前,當時人類發現將木頭石頭等材料制成圓形,組裝之后就可以輕松的移動重物,這為當時的人們帶來了一種全新的移動方式,而其后隨之誕生的馬車更是將輪子的優勢發揮到了極致。工業革命之前,人類只能在馬匹的數量和車輛的構造上下功夫,而工業革命帶來的機械動力,使交通工具發生了翻天覆地的變化。

你能想象掛車的前身,其實就是伴隨了我們人類整個文明發展的馬車嗎?第一次工業革命后,1915年,世界上第一輛以汽車為驅動方式的掛車誕生了,在歐洲及美國的一些公司發展史中,依舊能夠找到不少的痕跡。

發展至今日,掛車技術也迎來了諸多突破性的進展,比如我們今天要聊的“掛車甩尾”技術,就是一項非常實用的設計。

對于江南水果市場,跑綠通運輸的卡友一定不會陌生,每次當我們身邊有人炫耀自己的倒車技術是多么的神乎其技的時候,江南水果市場這個地名總能讓人打消吹噓的念頭。為何如此呢?場地狹窄、交通擁堵,對于掛車而言,這里幾乎堪稱最難倒車的場地之一。這樣的情況如何解決呢?且往下看,后面的技術才是真絕了!

掛車后軸轉向功能,在國外的一些車隊中,有不少駕駛員將其稱之為“響尾蛇轉向系統”。雖然不是標準的學名,但是這個命名還是非常有趣,非常生動形象的體現了它的靈活性。

在聊這一技術之前,我們可以回顧一下之前聊到的英國LST加長型掛車。2023年5月10日,英國在經過為期11年的LST(Longer Semi Trailers)加長掛車配置試驗項目后,將開始制定新的立法,從5月31日起在英國道路允許更長的卡車投入到運營。

這也就意味著這些長度達到15.65米(51英尺)LST加長型半掛車將投入合法化運營。其實英國地區這一試驗早在2012年開始就已經開始,其目的旨在通過加長掛車來增加單次運輸方量,從而減少運輸頻次,使得行駛總里程降低。經過11年測試,LST掛車所帶來的減碳效果和運輸效率的提升得到了有效驗證。

相較于傳統13.6米掛車而言,14.6米、15.65米掛車加長型LST掛車單次可多裝載4個標準托盤,雙層可多裝8個英國托盤。整體而言,雙層甲板上最多60個英國托盤(76個歐洲托盤),據測算,LST加長掛車每運行6.5次,就可以減少一輛標準尺寸(可裝56個托盤)的掛車上路。

這里會衍生一個同樣的問題,這種“車頭+掛車”的組合長度達到了18.55米,不會導致轉彎半徑增大嗎?并且,在2019年歐盟修訂96/53/EC法案中,明確規定任何車輛以及掛車組合必須能夠在外半徑為12.5米,內半徑為5.3米的圓環內完成轉彎。那么,LST加長型掛車又是如何辦到的呢?

其實,聰明的工程師早已經給出了解決方案。正如BPW車橋一樣,早在2012年英國開始測試LST掛車的時候,就推出了一種適用于15.6米掛車的轉向軸--BPW自動隨動轉向軸(self-steering axle),最大可實現27度的轉向角度,而且這套系統不需要額外增加其他電、氣控制設備,成本更低且經濟性更好。

為了便于參考 我們將相互嚙合的上下波紋推力座進行了標紅 其為轉向的關鍵結構

這一車橋的轉向是通過巧妙的機械設計來實現的,如上圖所示,這款車橋設計有一個獨特的轉向組件,其車橋軸梁的軸承套以及主銷座組件之間有一個巧妙的設計,二者通過相互嚙合的波紋結構進行銜接。

當車輛直行時,掛車通過重量將上下波紋凹槽緊緊的嚙合在一起從而保持車輪的直線行駛,當轉向時,掛車受到的橫向摩擦力將推動下方的波紋軸承進行轉動(波紋墊圈在凹槽內隨著負載的變化而滑動),進而帶動車輪轉向,這一設計可以確保在掛車轉彎時能更好的釋放車輪與地面的橫向摩擦力,同時實現更小的轉彎半徑。

同時,BPW的掛車轉向軸在倒車時具有自鎖功能,即倒車的時候可以確保車輪與車橋之間保持剛性連接。根據測試結果表明,理論上掛車前軸輪胎的使用壽命可增加多達50%,而后軸輪胎的使用壽命可增加多達70%。目前,英國不少LST加長掛車就采用的是這一設計。

關于掛車的轉向橋,在歐洲地區已經有了超過十多年的發展歷程,不過大多數轉向橋只有在前行時才能發揮作用,倒車時基本處于鎖定狀態,在狹窄區域倒車并不能解決什么問題。

回到國內來看,正如剛才提到的江南水果市場,對于大多數駕駛員來說,都是夢魘一般的存在。那么,如果有了視頻中這樣的掛車呢?

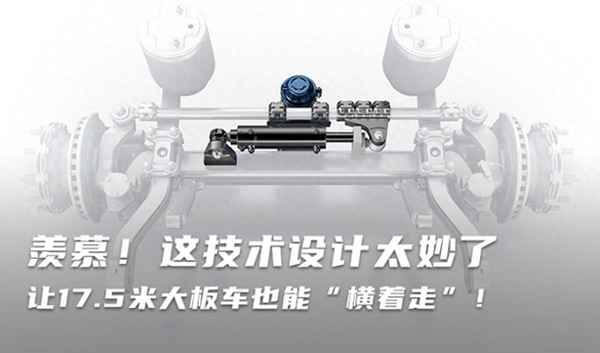

沒錯,為了讓掛車在狹小的空間中實現更為靈活的倒車轉向,BPW在2019年國寶馬展(Bauma)上推出了全新的車橋設計--電液輔助主動倒車控制系統(Active Reverse Control)。

2018IAA BPW展出的 ARC主動倒車輔助控制系統

然而,在查詢資料的時候,很巧的發現其實早在2018年德國漢諾威車展上,我們與這款車橋有過一面之緣。正如預計的一樣,其實在很早之前BPW車橋已經開始了主動倒車控制系統的研發,2018漢諾威車展是其首次登場的日子。

BPW車橋所推出的ARC主動倒車控制系統,通過液壓機構的主動控制,為掛車倒車轉向提供更好的支持,這是一種易于安裝、創新且獨立的解決方案,由幾個組件組成。你甚至可以把它理解成一種“即插即用輔的助套件”,它可以很輕松的集成在已有的車橋之上。(當使用電子轉向系統時,BPW建議使用GSLL和GSLA型轉向橋。)

正如視頻所演示的一樣,這套主動倒車控制系統的核心組件由兩部分組成,一部分為連接在車軸與轉向拉桿之間的液壓機構。另一部分為可以集成在掛車車架上的電動液壓泵部分,電機為液壓油缸供能,另外的多個傳感器其實已經預裝在了BPW的指定車橋之中。

轉向完全自動進行:當駕駛員掛倒擋時,通過倒車燈和轉向傳感器激活。控制單元使用創新的傳感器技術,可以自動檢測轉向的方向和角度。輔助轉向系統僅在倒車時激活,最高允許倒車速度為10km/h。在前進行駛時,系統處于隨動狀態,在轉彎狀態下,通過巧妙的機械設計,讓這套轉向橋實現轉彎,與上面描述的轉向結構相同。

優勢一:倒車轉向更靈活。通過操作手柄或者APP的控制,安裝于掛車最后一軸的主動倒車控制系統可以實現最大約20度的轉向角度。顯然,這能夠為掛車在狹窄的場地中提供更好的靈活性。

優勢二:更輕的自重。這套轉向控制組件的重量僅為58公斤左右(包括電機控制單元),它不會為車輛增加過多的重量,并不會為掛車的有效載荷帶來負擔。

優勢三:更少的輪胎磨損和更少的燃油消耗。一般牽引車在大角度轉彎時,掛車的最后一軸受到來自地面的摩擦阻力更大,長期的大角度轉彎、倒車,會對燃油和輪胎帶來額外的消耗,顯然,通過這套主動倒車控制系統,可以顯著的減少這類消耗。

據德國BPW車橋官網顯示,得益于轉彎性能的改善,在牽引車年行駛里程達到10萬公里的情況下,可以節省1000升柴油和四個輪胎。雖然這一數據我們暫無法考證,不過從技術上帶來的優勢而言,這套系統對于車輛倒車靈活性的改善,無疑是巨大的。

如果有了這樣的主動倒車輔助系統,江南水果市場的極限場地是不是更好的拿捏了呢?

聊到這里,我們不得不回到一個現實,國內現目前的運輸環境并沒有給這樣的先進技術提供太好的生存土壤,國產車橋技術有差距是事實,但是可能這并不是影響先進技術普及的最大阻力,當大家都在為了“車貸、運費”而負重前行的時候,也許真的是像各位卡友評論的一樣,也許“技術夠用”就好。對此,你們又怎么看呢?歡迎評論區留言。(文/茍祖勝 圖/BPW)